П > ПЕ

Печень

ПЕЧЕНЬ

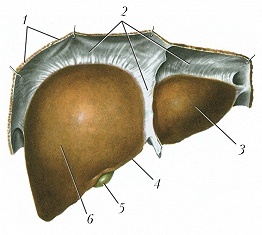

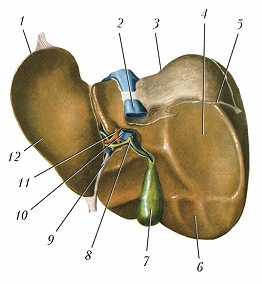

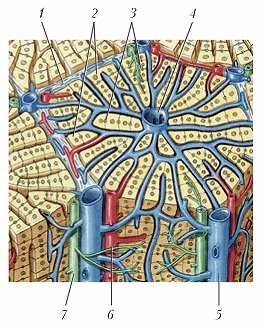

ПЕЧЕНЬ, пищеварительная железа некоторых беспозвоночных и всех позвоночных животных. У беспозвоночных (мечехвосты, паукообразные, ракообразные, моллюски, морские звёзды и морские лилии) она представляет собой полый вырост средней кишки, протоки которого открываются в просвет средней кишки или желудка (напр., у моллюсков). У большинства моллюсков клетки массивной дольчатой П. способны также к фагоцитозу. У многих беспозвоночных П. часто называется печёночно- поджелудочной железой. У оболочников П. представляет собой ветвящуюся железу, образующуюся как вырост желудка, у ланцетника - мешковидное выпячивание кишечника. У позвоночных в ходе филогенеза она образуется как древовидно разветвляющийся брюшной вырост средней кишки и постепенно приобретает строение трубчатой железы; по просветам её конечных трубочек секрет (жёлчь) стекает в более крупные протоки, которые затем обычно объединяются в общий жёлчный проток. Из части жёлчного протока образуется жёлчный пузырь. Трубчатое строение П. сохраняется в течение всей жизни только у миксин. У миног, рыб и земноводных трубочки объединены т. н. анастомозами, а между ними врастает соединит. ткань с кровеносными сосудами и нервами. У пресмыкающихся, птиц и млекопитающих большое количество анастомозов преобразуют трубчатую железу в сетчатую. П. большинства позвоночных разделена на две лопасти (кроме миног и некоторых рыб). У некоторых животных (особенно среди млекопитающих) обе лопасти могут иметь неск. долей. Масса П. млекопитающих обычно составляет 2-4% массы тела животного. Относительная масса П. больше у мелких животных (в связи с более интенсивным обменом веществ), чем у крупных, у диких больше, чем у домашних, у хищников больше, чем у травоядных, а у рыб и земноводных больше, чем у пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. У человека П. начинает развиваться на 3-й неделе внутриутробного развития из выроста двенадцатиперстной кишки. У взрослого здорового человека масса железы ок. 1,5 кг. Она располагается в осн. в правой половине брюшной полости тела. Выпуклая верхняя поверхность прилегает к диафрагме, у нижней поверхности находится жёлчный пузырь. В определённом положении П. удерживается при помощи нескольких связок, брюшины и сосудов. Правая доля П. имеет больший объём, чем левая; нижняя поверхность соприкасается с рядом органов, в результате чего образуются т. н. вдавления. Железа покрыта капсулой из соединит. ткани, которая, врастая в паренхиму, сопровождает кровеносные и лимфатич. сосуды, нервы и жёлчные протоки. Строма, образованная ретикулярными волокнами, вместе с сосудами делит всю паренхиму на микроскопич. структурно-функциональные единицы - печёночные дольки (имеются у всех млекопитающих и птиц). На срезе они имеют вид шестиугольника, ограниченного конечными разветвлениями воротной вены (см. Воротные системы) и печёночной артерии с центральной (отточной) веной по оси и радиальными тяжами из паренхимных клеток гепатоцито в. У человека диаметр дольки 0,5-2 мм, общее их число ок. 500000. У млекопитающих гепатоциты соединены в балки, или трабекулы. Одной стороной гепатоциты обращены к капиллярам воротной системы, другой - к протокам, по которым вырабатываемая жёлчь стекает в печёночные протоки, а затем в общий жёлчный проток и двенадцатиперстную кишку или в жёлчный пузырь. Помимо образования и секреции жёлчи, в П. синтезируются мн. белки крови (в т. ч. белки системы её свёртывания), в ней происходят метаболич. процессы, связанные с превращениями углеводов (в т. ч. синтез гликогена) и липидов; она участвует в водном обмене, в синтезе жирорастворимых витаминов, в обмене минер. веществ, инактивации гормонов. Работа этой железы подчиняется суточному ритму: ночью преобладает синтез гликогена, днём - жёлчи. Барьерная функция П. состоит в детоксикации продуктов обмена веществ (напр., продуктов белкового распада с образованием мочевины), задержке микроорганизмов, инактивации ксенобиотиков. Железа участвует в кроветворении у эмбрионов (важный источник эритроцитов). П. взрослого организма экскретирует продукты распада гемоглобина и накапливает железо, связанное с белком ферритином (используется для синтеза гемоглобина). Наряду с селезёнкой и кожей, П. выступает в роли депо крови (может вмещать до 60% всего её объёма). Через П. человека в 1 мин протекает ок. 1,5 л крови. Железа обладает способностью к регенерации. Заболевания П. (напр., гепатит, в т. ч. вирусной природы, цирроз печени) сопровождаются нарушением пищеварения, желтухой, признаками отравления.Литература Лит.: Гепатоцит. Функционально-метаболические свойства. М., 1985; Анатомия человека / Под ред. М.Р. Сапина. 5-е изд. М., 2001. Т. 2.